2016-12

06

精准扶贫的中国交建计划

扶危济困、深度践行社会责任,是对文明及高尚价值观的敬重和推崇,也是我们投身国家建设的庄严承诺,需要我们用双手和善意汇 集成强大能量。

因航班晚点,到达云南时已是深夜。驱车两小时前往泸水市区。一路黢黑,隐约辨出一侧是山,一侧是悬崖。峡谷之间,湍急奔涌的江河就是怒江。次日一早踏上寻访的路。天空清朗,云朵舒展聚散。相较北京的雾霾穹顶,这里真是一个呼吸的好地方。

60岁的李义华妈(当地很多人没有正式的名字,一些老人的称呼就是简单地在儿女的名字后加上了与之对应的亲属关系)住在高黎贡山上。老伴去世多年,仅有的两个女儿都已嫁到外省多年。根据当地习俗,女儿出嫁后不会再回娘家。几块断裂木板拼搭起来的小木棚是老人独居的家。木棚外,几个碗口大的小南瓜是唯一的食材。木棚里,一侧是木头堆叠的单人床、被帐残破,一侧是烤火的柴堆。见我们到访,老人赶忙颤颤巍巍地往快熄灭的火里添了好几根树枝。木棚没有照明工具,黑暗压抑,四面透风,即便烤着火也没有暖意。已经入冬,老人却只穿了两件单衣,赤脚踩着一双旧军胶鞋。语言不通,当地的村干部“翻译”几次,老人才听明白我们的来意。不知是否由于眼疾,她一直在用手掌擦抹眼泪。

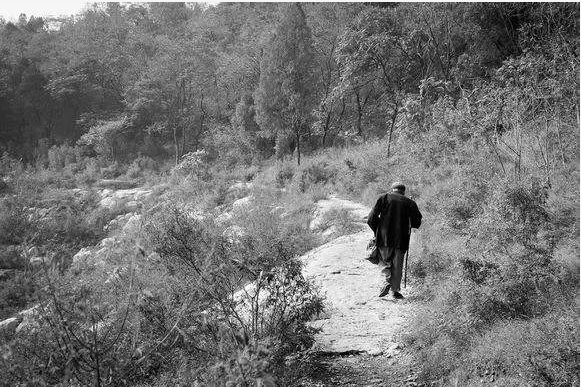

这些山民的家距最近的县城也要驱车几十公里。天黑前告辞,老人连连说着“好好的”,弯曲起伏的漫漫山路扭转颠簸得人几近呕吐,山外仍是山,让人理解肝肠寸断的具体含义。

在云南,像这位老人一样的农村贫困人口至今仍有471万,数量居全国第二。老人居住的滇西边境山区,与乌蒙山片区、滇贵黔石漠化区和迪庆藏族聚居区,一同构成了云南省四个集中连片特困地区,汇聚了15个州市91个片区县的深度贫困人口,贫困地数量居全国第一。山清水秀的彩云之南,在保有自然瑰宝与民族风采的同时,也同样横贯着绝对数庞大的农村贫困人口,横贯着这些村民世代居住的条件恶劣且交通不便的深山区、石山区和高寒山区。而这,正是我们二十年来扎根怒江的决意,也是我们二十年来难离怒江的沉痛。

福贡县无业村民普阿台家的小娃满两岁了,刚见我们的时候有些怕生,一直窝在家人怀里。没过多久,他就开始一次一次跑到我身边。我抱起他来,他的小脑袋轻轻靠在我肩上,朝我甜甜地笑。

小娃的母亲刚刚病逝,家里欠下一笔重债。我想起媒体披露的一组最近的统计数据:目前全国七千多万的贫困农民中,因病致贫的占到42 %。小娃在我怀里笑得开心,他并不知道母亲已经离世。

告别普阿台家,我脑中迸发出了不计其数的问题,一路不断询问我们的扶贫干部。扶贫干部不觉为怪,只是一一解答。而交流越多越久,我心里越是沉闷。此次初访,给我一个深刻的感受:我们的扶贫工作真的不好做。困难来自现实条件的拘囿,更来自村民思想观念的阻梗。除了语言的隔阂,如何进行“观念对话”,也许更是中国扶贫的老大难题。在这些贫困地区,老人恪守严格的约俗,很多年富力强的小伙子宁愿家徒四壁,也从没有过“世界那么大,我想去看看”的欲望,一席铺盖一碗稀饭,便是足够。工欲善事、必先利器,先进、开化的思想观念就是发展的思维利器。乡土情结有其可贵的精神谱系,但农业文明的价值不应等同于愚昧落后,以及“哀其不幸、怒其不争”的苍白形象。在理解、呵护这种自然的、人文的、亲和的乡土文化的同时,如何焕发其积极的、前进的、与时代脉搏共同生长的精神养分,让乡村与现代商业文明实现对接,也许是我们的扶贫工作需要继续深入思考的问题。

朴素的傈僳族村民没有华丽的感言,他们只是邀请我们一同欢度他们的“阔时节”。这是傈僳族最盛大的传统节日,如同我们的“春节”。节日当晚,热情友善的当地百姓牵起我们的手,和我们一起在篝火边载歌载舞。火光映红了笑脸,欢唱、感恩、纯粹的祝福与终将实现的愿望,一起绽放。

离别怒江的早晨日光明灿,高山峡谷静默雄伟。四天三夜仿佛与世隔开,时间迅捷,不着痕迹。我们的扶贫干部擦净了登山鞋,杯子里灌好了刚烧开的热水,又要开始新一天的工作了。挥手作别的时候,我心里浮出一句熟悉的话:

“没有比人更高的山,没有比脚更长的路。”

捐款联系人:各党支部书记